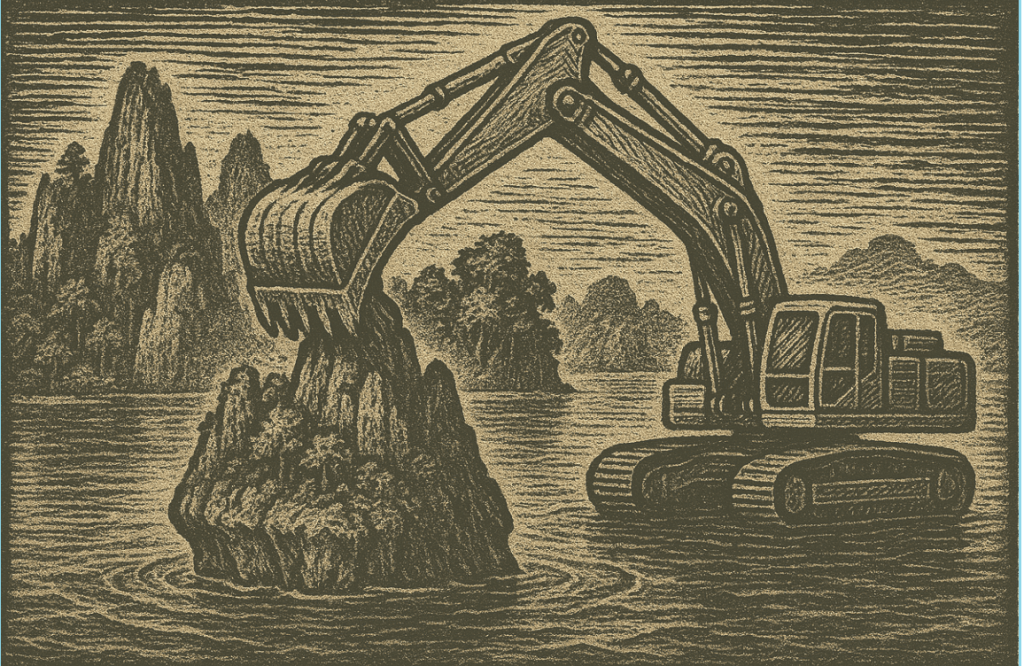

Raja Ampat, gugusan pulau surgawi di ujung timur Indonesia, diam-diam telah menjadi lahan tambang. Hutannya dibabat, tanahnya digali secara brutal, salah satu pulau indahnya tiba-tiba berganti wajah menjadi pulau dengan luka menganga yang dibelah oleh tanah galian berskala besar.

Raja Ampat seperti puisi indah yang dirampas dan dirobek-robek oleh mesin kekuasaan. Keselarasan yang dulu lahir dari kedekatan manusia dengan laut, hutan, dan ritus adat, kini terusik oleh deru mesin bor dan ekskavator. Di sana, kekuasaan tidak lagi samar atau tersembunyi, sosoknya hadir nyata dalam bentuk izin eksplorasi, penggusuran ruang hidup, dan tumpukan batu yang dipetakan untuk diekspor.

Telah lama kita saksikan, kekuasaan tak selalu tampil dalam bentuk ancaman terbuka; ia bekerja lewat pengesahan rutinitas — melalui dokumen teknis, tata ruang, dan narasi kemajuan yang seolah wajar dan tak terbantahkan. Inilah cara kerja kuasa seperti yang diceritakan Michel Foucault—kuasa yang bukan sekadar represi, tapi pengaturan, penyusunan, dan pendisiplinan makna tentang apa itu pembangunan dan siapa yang berhak bicara tentang masa depan.

Pulau-pulau kecil seperti Gag, Kawe, dan Batang Pele bukan sekadar lanskap tropis — mereka adalah ruang pengetahuan, tempat bersemayamnya relasi manusia dengan tanah, laut, dan langit. Tapi kini, narasi dominan datang membawa tabel ekspor, istilah hilirisasi, dan visi global supply chain. Bahasa baru ini menenggelamkan bahasa adat, meniadakan epistemologi lokal yang berurat dalam nyanyian, ritus, dan larangan turun-temurun. Ini yang dikatakan Boaventura de Sousa Santos sebagai epistemicide — pembunuhan atas cara hidup dan berpikir yang tidak sesuai dengan kalkulasi kolonialisme modern.

Di tengah gempuran wacana-wacana teknokratis, masyarakat lokal menjadi objek dari sebuah cerita yang tidak mereka tulis. Mereka terlempar dari panggung pengetahuan dan hanya dilibatkan sebagai “penerima manfaat,” bukan sebagai penentu arah. Bahasa pembangunan meminjam wajah kebaikan, tapi menanggalkan etika relasi. Tanah adat diukur bukan dengan nilai spiritual, tetapi dengan algoritma keuntungan. Dan dalam setiap peta konsesi, terhapuslah jejak kaki leluhur yang pernah menamai batu, arus, dan hutan.

Kekuasaan nyatanya tidak selalu hadir sebagai penjajah bersepatu lars. Ia bisa muncul sebagai investor ramah, sebagai aparat birokrasi, atau sebagai pakar lingkungan bersertifikat. Tapi di balik itu, ada ruang-ruang kosong yang ditinggalkan: hutan yang dibuka, tanah yang digali, dan rasa percaya masyarakat yang terkikis. Achille Mbembe pernah menyebut istilah necropolitics : saat negara dan korporasi menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang dikorbankan demi nilai tukar nikel. Raja Ampat tak lagi menjadi ruang kehidupan, tapi menjadi ruang ekstraksi. Segala sesuatu yang dulu sakral kini dinilai berdasarkan kadar mineral. Bahkan waktu pun dikolonisasi: musim adat diganti dengan musim tender, ritus panen diganti dengan jadwal survei geologi. Ruang dan waktu kehilangan otonominya; ia dipaksa tunduk pada kalender korporat dan logistik pelabuhan.

Luka kolektif ini juga beroperasi di wilayah batin. Frantz Fanon pernah menulis bahwa kolonialisme bukan hanya merampas tanah, tapi juga jiwa. Masyarakat yang dipaksa tunduk pada logika pertambangan perlahan akan mulai meragukan dirinya sendiri: apakah adatku masih relevan? apakah hutan ini lebih penting dari jalan aspal dan sinyal 5G? Inilah peretakan psikologis yang paling dalam: saat makna-makna lokal tak lagi dipercaya oleh pemiliknya sendiri. Sebuah bentuk kolonisasi yang sunyi namun mematikan.

Foucault mengingatkan kita bahwa setiap rezim kebenaran punya mekanisme eksklusi. Apa yang disebut “rasional” oleh negara bisa jadi adalah penghapusan halus terhadap komunitas. Maka tugas budaya alternatif adalah menelanjangi mekanisme ini. Menelusuri bagaimana bahasa pembangunan menyingkirkan bahasa kesucian. Menunjukkan bahwa dalam setiap peta tambang, ada tubuh-tubuh yang dilupakan. Dalam setiap “analisis dampak lingkungan,” ada cerita yang tidak ditulis — cerita tentang kehilangan, keraguan, dan kerinduan pada tanah yang tak bisa diganti.

Ketika Santos bicara tentang ecologies of knowledge, ia mengajak kita untuk melihat bahwa ada banyak cara mengetahui dunia — dan semua sah untuk hidup berdampingan. Raja Ampat tidak kekurangan pengetahuan. Ia hanya dibungkam oleh satu logika: logika pasar. Tapi di bawah bayang-bayang itu, budaya alternatif bisa menjadi ruang untuk merayakan pengetahuan yang lain: pengetahuan yang tidak mengukur, tapi merawat; yang tidak mengeksploitasi, tapi mengakrabi. Sebuah pengetahuan yang tidak dibentuk oleh skema untung-rugi, melainkan oleh relasi cinta dan tanggung jawab antargenerasi.

Mbembe, dengan getir, menunjukkan bahwa peradaban yang menilai bumi hanya dari nilainya di pasar adalah peradaban yang sedang menuju kehancuran. Tapi dari reruntuhan, Fanon percaya ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu tidak datang dari pusat kekuasaan, tapi dari pinggiran. Dari mereka yang tetap menyanyikan laut sebagai ibu, yang tetap menari untuk batu karang, yang tetap percaya bahwa tanah bukan properti tapi leluhur. Dari mereka yang mempertahankan cerita, meski dunia membungkamnya.

Raja Ampat adalah luka, tapi juga kemungkinan. Kemungkinan untuk membayangkan ulang apa itu kemajuan, siapa yang berhak mendefinisikan masa depan, dan bagaimana kita bisa hidup tanpa menghancurkan satu sama lain. Budaya alternatif, dalam konteks ini, adalah upaya untuk menulis ulang puisi yang dipotong oleh mesin. Ia adalah penolakan halus terhadap nihilisme industrial, dan sekaligus pengingat bahwa dunia bisa ditata ulang, bukan dari atas, tapi dari akar.

Dan mungkin, dari puisi-puisi itu, kita bisa menyusun kembali dunia. Dunia di mana kuasa tak lagi bekerja dalam sunyi yang mematikan, tapi dalam dialog yang saling menyembuhkan. Dunia di mana nyanyian leluhur tidak digantikan suara alat berat, dan masa depan dibentuk oleh mereka yang masih ingat bagaimana mencintai tanah tanpa menguasainya.

Leave a comment