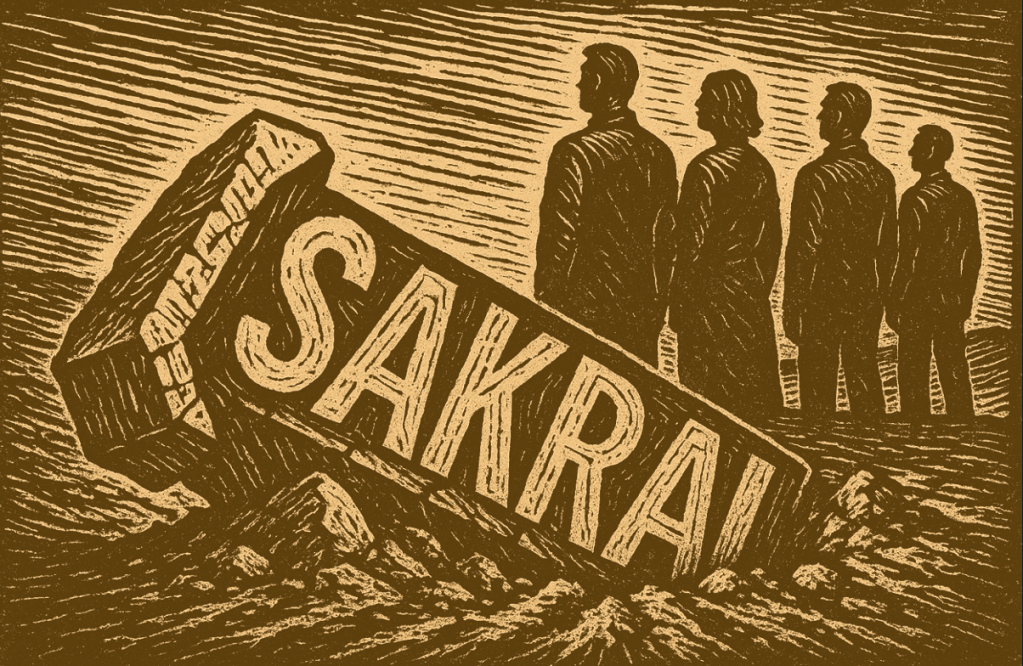

Banyak kata-kata, yang dulu terasa sakral, kini seperti kehilangan arti. Kita mendengarnya di mana-mana, dalam slogan, kampanye, caption media sosial—begitu sering diucapkan tanpa ketulusan, tanpa kesediaan untuk memikul tanggung jawab yang menyertainya. Kata-kata yang pernah membawa bobot pengalaman dan keberanian kini mengambang seperti jargon kosong. Istilah seperti “untuk bumi yang hijau”, “kesetaraan”, “mengentaskan” “green movement” dan “responsibility” terasa overused dan hadir terus menerus dalam narasi berbagai macam kampanye, seolah makna bisa ditentukan oleh warna font atau tata letak visual. Kita hidup dalam keramaian bahasa, tetapi sering kehilangan akar dan arah makna kata kata itu sendiri.

Bahasa, dalam banyak tradisi, bukan sekadar alat komunikasi, tapi menjadi fondasi moral. ebuah kata, bisa menjadi sakral bukan karena bunyinya, melainkan karena konsekuensi yang dikandungnya. Dalam tradisi lisan Nusantara, kata bisa menjadi penentu relasi sosial, bahkan kutukan atau restu. Dalam konteks itu, menyebut sesuatu bukan hanya menamai, tetapi juga mengikat, menanggung, dan menjanjikan. Kini, dalam logika algoritma dan pasar, kita menyaksikan pergeseran: kata-kata luhur kehilangan tubuhnya, dan menjadi kosmetik dari sistem yang ingin mencitrakan dirinya “peduli” dihadapan publik.

Walter Benjamin pernah menyinggung, atas hilangnya “aura” dalam karya seni yang direproduksi massal, kita pun bisa melihat bagaimana kata-kata agung kehilangan bobotnya ketika terlalu sering dipajang tanpa konteks. Kata “keadilan” yang dulunya adalah perjuangan berdarah dan menyiratkan perjuangan panjang kini bisa ditemui di spanduk promosi. “Healing,” yang pernah menjadi proses spiritual dan batiniah, kini menjadi istilah bagi sesi perawatan wajah atau jadwal staycation. Kata-kata seperti “keberagaman” dan “kesetaraan” yang dulunya memuat semangat kolektif, kini dipakai sebagai identitas visual yang bisa dijual dan dibeli.

Dalam lanskap yang semakin penuh pencitraan ini, kita perlu mendekat kepada pemikiran Susan Sontag, yang menjelaskan bagaimana masyarakat modern cenderung menyerap realitas melalui estetika permukaan, bukan substansi. Kita lebih terhubung dengan gambar yang menyentuh emosi, bukan narasi yang menuntut pemahaman. Maka, ketika brand mengadopsi simbol-simbol progresif dan nilai etis, yang terjadi sering kali bukanlah pendalaman nilai, melainkan penghalusan citra.

Bahasa yang Terpisah dari Tubuh

Dalam tradisi linguistik, J.L. Austin secara gamblang menjelaskan konsep “performative utterance”—yakni bahwa ucapan bukan hanya menggambarkan tindakan, tetapi adalah tindakan itu sendiri. Ketika seorang pemuka adat menyatakan ikrar, atau seseorang mengucap janji dalam ritual, kata menjadi tubuh dari perubahan sosial. Namun, di zaman kita, banyak kata kehilangan ruhnya, karena tak lagi disematkan dalam laku tindakan

“Empati” misalnya, misalnya, adalah nilai luhur yang menyiratkan keterlibatan batin, kehadiran, dan tindakan. Namun hari ini, empati bisa ditampilkan cukup dengan emoji, caption, atau merchandise. Dalam logika pemasaran, empati menjadi tone of voice, bukan kehadiran. Keberlanjutan bisa berarti desain kemasan yang hijau, meski proses produksinya jauh dari etika lingkungan. Inklusivitas bisa berarti menampilkan model beragam warna kulit, tanpa mempersoalkan akses atau redistribusi kekuasaan dalam organisasi.

Cultural theorist seperti Roland Barthes telah lama mengingatkan bahwa tanda dapat menjadi “mitos”—bukan dalam pengertian kebohongan, melainkan narasi kultural yang mengendap, menggantikan kompleksitas realitas dengan kesan yang sederhana dan dapat dikonsumsi. Dalam konteks ini, kata-kata luhur yang dulu lahir dari perjuangan sosial kini hadir sebagai mitos-mitos modern, yang lebih mudah dibeli daripada dijalani.

Psikologi Konsumen dan Ilusi Etis

Dalam ranah psikologi, Leon Festinge sepertinya bisa memperjelas fenomena penggerusan makna kata. Leon menjelaskan, ketika individu mengalami ketegangan antara nilai yang diyakini dan tindakan yang dijalani, ia cenderung mencari cara untuk meredam ketegangan itu. Membeli produk dengan label “etis” atau “ramah lingkungan” bisa menjadi cara untuk merasa sudah berkontribusi, meski tanpa perubahan gaya hidup nyata.

Richard Thaler dan Cass Sunstein lewat teori nudge-nya menjelaskan bagaimana pilihan-pilihan simbolik yang tampak mudah (seperti label hijau atau produk lokal) bisa menggiring konsumen untuk mengambil keputusan yang terasa benar, meski tidak berdasar pada evaluasi mendalam. Ini diperkuat oleh teori bounded rationality dari Herbert Simon, yang menyebut bahwa manusia kerap mengambil keputusan bukan karena mereka bodoh, tapi karena keterbatasan waktu, informasi, dan energi.

Berkali-kali dalam blog ini kita juga menyebut moral licensing, ketika seseorang merasa sudah berbuat baik (misalnya membeli sabun organik), lalu merasa lebih bebas untuk mengabaikan pilihan-pilihan etis lainnya (seperti membuang limbah plastik atau mengeksploitasi tenaga kerja murah). Dalam lanskap ini, “kepedulian” menjadi rasa, bukan tanggung jawab.

Ketika Estetika Menggantikan Etika

Fenomena ini juga terhubung dengan dunia seni dan representasi visual. Seniman seperti Barbara Kruger atau Jenny Holzer kerap mempersoalkan bagaimana kata-kata dipakai untuk mengatur persepsi. Dalam karya-karya mereka, kata tidak dipoles, tetapi digugat. Namun dalam realitas komersial, kata-kata itu justru dipoles agar bisa lebih laku. Healing, freedom, justice, solidarity, menjadi narasi visual yang menenangkan, bukan menggugah.

Saat dunia dipenuhi narasi komersial yang menggunakan kata-kata mulia, kita kehilangan sensitivitas atas kehadiran kata itu sendiri. Seperti seseorang yang terlalu sering mendengar janji manis, kita akhirnya kebal. Dalam kondisi ini, seperti ditulis Theodor Adorno, budaya populer bukan lagi alat pencerahan, tapi instrumen penenang.

Michel Foucault pernah mengingatkan bahwa bahasa bukan netral—ia adalah medan kuasa. Siapa yang punya hak menggunakan kata “keberlanjutan”? Apakah perusahaan multinasional berhak mengklaim narasi itu, sementara struktur produksinya menyisakan luka ekologis? Siapa yang punya hak menyebut diri inklusif, jika hanya menampilkan wajah tanpa memperbaiki akses?

Kata-Kata yang Didepak dari Tanggung Jawab

Kita menyaksikan bagaimana konsep-konsep seperti empati, spiritualitas, keadilan, dan keberlanjutan mengalami proses desakralisasi. Kata-kata ini dulu lahir dari pengalaman hidup yang mendalam—rasa sakit, perjuangan, bahkan kehilangan. Kini mereka tampil sebagai desain, sebagai nilai tambah visual, bukan nilai dasar dalam tindakan. Healing menjadi menu spa, bukan perjalanan batin. Solidaritas menjadi koleksi stiker digital, bukan jabat tangan dalam bahaya. Dan keadilan menjadi tagline, bukan laku struktural.

Dulu, kata “kesetaraan” menggambarkan perjuangan panjang perempuan dan kelompok minoritas untuk mendapatkan tempat dalam struktur masyarakat. Sekarang ia bisa tertera dalam koleksi kapsul brand ternama. Kata “spiritualitas” yang sebelumnya bersifat reflektif dan privat kini dibungkus dalam warna lilac dan mantra digital. Bahkan “keberanian” bisa diklaim oleh strategi konten viral tanpa risiko nyata.

Masing-masing kata di atas mengandung sejarah panjang—baik dalam tradisi spiritual, perjuangan sosial, maupun filsafat politik. Ketika mereka direduksi menjadi elemen desain atau kampanye, kita tidak hanya kehilangan makna, tapi juga kehilangan daya dorong untuk berubah.

Merebut Kembali Ruang Makna

Namun tulisan ini bukan elegi atau keluhan. Ia adalah panggilan untuk membangun ulang hubungan kita dengan bahasa. Kata-kata tidak harus menjadi beban, tapi mereka harus dirawat. Dalam lanskap yang dipenuhi representasi, siapa yang berani menyematkan tanggung jawab pada setiap kata yang diucapkan, ditulis, atau dipasarkan?

Mungkin jawabannya ada di komunitas-komunitas yang diam-diam menolak bahasa yang mudah. Yang menolak menyebut “keadilan” jika tak bersedia memperjuangkannya. Yang menolak menyebut “healing” jika tak bersedia menampung luka orang lain. Di tangan mereka, kata menjadi tubuh. Kata menjadi jalan. Dan mungkin di situ, kita mulai menemukan kembali sakralitas kata: bukan karena bunyinya indah, tapi karena ia mengandung keputusan.diaan untuk bergeser. Untuk tidak nyaman. Untuk tidak hanya tampil baik, tapi berbuat benar.

Leave a comment