Siklus informasi berputar cepat, seperti tak memberikan ruang jeda untuk berpikir tentang apa yang terjadi. Lalu lintas berita yang ramai, hanya mampir sekelebat di layar, lalu lenyap sebelum sempat dipahami. Kabar baik dan buruk melintas tanpa bobot, tak ubahnya angin yang lewat begitu saja. Dunia pemberitaan dipacu untuk terus berlari—memburu kebaruan, mengejar tayang, mengais klik. Ribuan peristiwa seakan berlomba menuntut diliput, dan setiap kejadian dikejar untuk secepatnya tampil di layar pembaca. Tak ada waktu untuk menunggu besok; segalanya harus sekarang, detik ini juga.

Di tengah tekanan inilah, kerja jurnalistik kehilangan ruang untuk menyusun makna secara perlahan. Tak ada waktu untuk merenung, apalagi menyusun narasi yang dalam. Proses reflektif—dulu menjadi nadi dari pelaporan yang bermutu—kini berubah menjadi kemewahan yang langka.

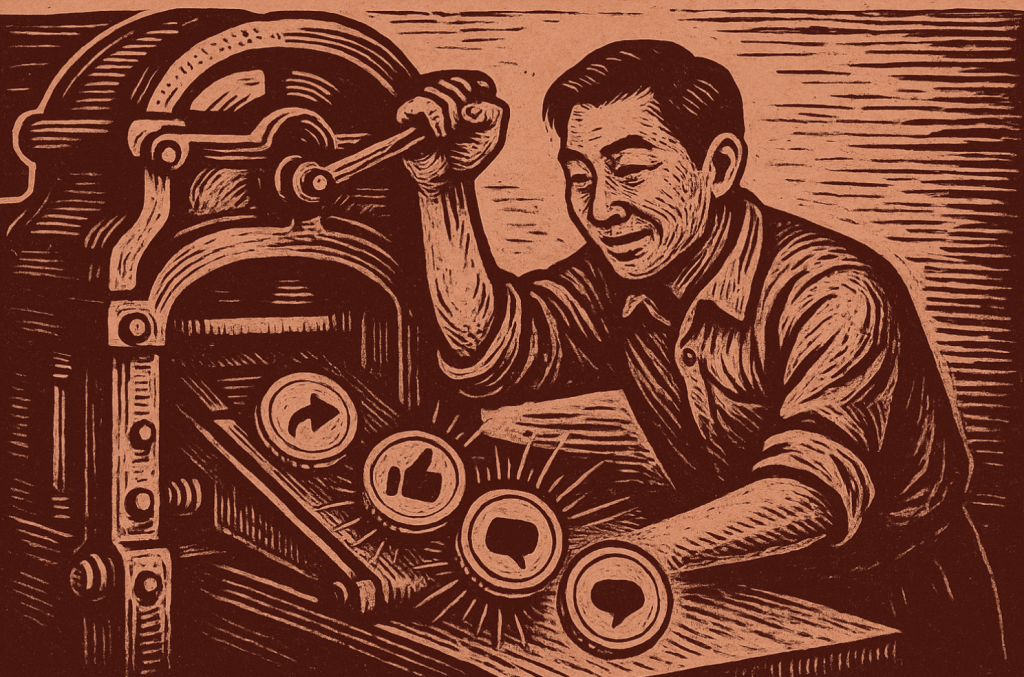

Fenomena ini bukan sekadar hasil dari perkembangan teknologi. Yang sedang berlangsung adalah konsekuensi dari budaya instan, yang mempengaruhi seluruh sistem produksi informasi. Dalam siklus yang semakin industrial, berita telah berubah menjadi produk cepat saji. Dulu, jurnalisme dikenal sebagai jembatan antara peristiwa dan pemahaman; kini, ia menyerupai lini produksi yang menghasilkan format-format visual dalam rentang waktu yang sangat sempit.

Seorang reporter kini tak hanya menulis laporan. Ia harus membuat versi panjang untuk website, potongan singkat untuk TikTok, carousel visual untuk Instagram, kutipan ringkas untuk X, dan skrip padat untuk video. Semua harus rampung dalam satu tarikan napas kerja. Dalam situasi ini, yang tersisa bukan lagi satu tubuh naratif, melainkan fragmen-fragmen informasi yang berjalan sendiri-sendiri, tanpa keutuhan visi.

Byung-Chul Han dalam The Burnout Society menggambarkan dunia modern sebagai lanskap kelelahan yang tidak lagi hanya menyentuh tubuh, tetapi menembus ke makna hidup. Jurnalis di era ini menjadi simbol manusia digital: bukan lagi sosok yang punya waktu untuk bertanya, melainkan pekerja respons cepat yang hanya sempat menjawab.

Godaan Atensi: Dopamin, dan Ilusi Kepuasan

Setiap kali sebuah berita dipublikasikan dan mendapat klik, share, atau komentar, timbul rasa senang sesaat—sebuah kepuasan instan yang datang cepat dan pergi diam-diam, meninggalkan kekosongan yang tak pernah benar-benar terisi. Inilah yang oleh para ahli neurosains disebut sebagai dopamine loop, siklus ganjaran cepat yang sengaja dirancang oleh sistem platform untuk membuat pengguna—termasuk jurnalis—terus kembali, terus merasa bahwa segala yang dibuat menjadi bernilai karena “diperhatikan.”

Namun jurnalisme tidak pernah tumbuh dari dorongan untuk sekadar dilihat. Tujuan dari profesi ini adalah untuk memahami, menyampaikan, dan membantu masyarakat memaknai fakta. Ketika berita dipaksa bermain di lapangan yang sama dengan konten hiburan dan gosip ringan, makna dikalahkan oleh momentum. Konteks tak lagi utama; klik menjadi ukuran keberhasilan.

MIT Media Lab menyebut fenomena ini sebagai algorithmic flattening—proses di mana semua jenis konten, entah berita, opini, atau lelucon, diperlakukan sama oleh mesin distribusi. Satu-satunya ukuran adalah engagement. Krisis ini bersifat epistemologis: ketika pengetahuan ditakar oleh respons cepat, maka kedalaman akan selalu kalah dari kegemparan.

Kondisi ini perlahan mengaburkan batas antara informasi dan kebijaksanaan. Ketika media besar mereduksi isu kompleks menjadi kutipan bombastis atau visual yang mudah dibagikan, maka hilanglah fungsi jurnalis sebagai mediator antara kenyataan dan pemahaman. Tugasnya bukan lagi membentuk kesadaran publik, melainkan menyuplai bahan bakar bagi algoritma.

Ekosistem Tanpa Jeda dan Lenyapnya Kontemplasi

Yang hilang dari jurnalisme bukan hanya waktu, tapi juga ruang batin yang memungkinkan jeda kontemplatif. Tulisan-tulisan reflektif makin jarang muncul. Pembaca makin sulit menemukan laporan yang mengajak untuk berhenti sejenak dan berpikir perlahan. Dalam sistem yang menuntut kecepatan, logika viral menjadi kompas utama.

Kultur platform tidak memberi tempat bagi jeda. Desain antarmuka dirancang agar perhatian mengalir terus tanpa henti. Dalam logika ini, jurnalisme tidak lagi bergerak mengikuti dinamika sosial masyarakat, melainkan tunduk pada ritme mesin: jam algoritma, puncak trending topic, dan siklus metrik performa. Bahkan ruang redaksi kini banyak yang menentukan agenda liputannya berdasarkan apa yang sedang ramai di linimasa, bukan berdasarkan urgensi sosial atau kedalaman isu.

Di tengah dunia seperti ini, jurnalis bekerja dalam kelelahan yang tak tampak. Yang melelahkan bukan hanya tubuh, melainkan juga makna. Budaya digital menumbuhkan mentalitas ‘respons cepat’ dan mengikis tradisi ‘respon bijak’. Douglas Rushkoff menyebut keadaan ini sebagai present shock—kita hidup dalam keadaan terus-menerus “terhubung,” namun kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir.

Ironisnya, ketika akses terhadap informasi makin melimpah, pemahaman yang mendalam justru menjadi semakin langka. Informasi hadir bukan untuk memperluas wawasan, tetapi untuk menjejalkan lebih banyak input dalam ruang atensi yang sudah jenuh. Kita hidup dalam paradoks digital: mengetahui lebih banyak, tapi memahami lebih sedikit.

Dua Ancaman Utama: Pergeseran Makna Berita dan Platformisme

Jurnalisme kini berada di bawah dua tekanan besar. Di satu sisi, terjadi pergeseran makna berita: dari laporan faktual yang mendalam menjadi fragmen cepat yang dirancang demi keterlibatan. Di sisi lain, muncul platformisme—dominasi logika digital yang mengubah ritme kerja redaksi menjadi respons instan yang berbasis algoritma.

Fenomena ini menciptakan krisis peran. Di bawah tekanan distribusi algoritmik, batas antara berita, opini, hiburan, dan promosi menjadi kabur. Nilai dari sebuah laporan ditentukan bukan oleh kedalaman dan integritas, tetapi oleh kemampuannya menciptakan respons emosional. Jurnalisme perlahan kehilangan wataknya sebagai alat pemahaman, berubah menjadi instrumen atensi.

Jaron Lanier (2018) mencatat bahwa platform digital telah membentuk perilaku pengguna, termasuk jurnalis, agar berorientasi pada view yang tinggi dan simbol-simbol engagement, bukan makna. Konten yang paling responsif menjadi konten yang paling dominan, terlepas dari akurasi atau nilai pengetahuannya. Evgeny Morozov (2013) menambahkan bahwa dunia digital dibentuk oleh ideologi solutionism—keyakinan bahwa masalah kompleks bisa diselesaikan oleh teknologi. Dalam jurnalisme, pendekatan ini menghasilkan penyusutan konten menjadi data yang bisa diukur, bukan narasi yang menjelaskan.

Di dalam tubuh media sendiri, muncul tekanan yang tak kalah kuat. Banyak ruang redaksi kini mengukur keberhasilan bukan dari kualitas liputan, tapi dari metrik performa: jumlah klik, waktu tayang, dan posisi trending. Henry Jenkins (2013) menyebut budaya ini sebagai spreadability culture— sebuah kondisi ketika nilai konten diukur dari seberapa mudah ia menyebar, bukan dari substansi isinya.

Fred Turner (2016) menelusuri asal-usul dominasi ini ke akar ideologis Silicon Valley yang menekankan kebebasan individu dan pasar, namun pada praktiknya justru menciptakan sistem distribusi yang sangat sentralistik—dikuasai oleh algoritma tak kasat mata yang menentukan apa yang harus dilihat dan kapan. Hasil akhirnya adalah jurnalisme yang terdorong menjadi dangkal, cepat, dan mudah dibagikan, tetapi kehilangan kedalaman dan refleksi. Dunia ini menuntut jurnalis untuk terus hadir, tetapi tidak memberi ruang untuk berpikir.

Dari Tren ke Prinsip: Jalan Pulang bagi Jurnalisme

Krisis ini tidak harus diakhiri dengan keputusasaan. Justru dalam tekanan inilah dibutuhkan keberanian untuk menyusun ulang orientasi. Melambat bukanlah kemunduran. Dalam dunia yang didominasi kecepatan, keberanian untuk menunda, menyusun ulang, dan memberi ruang untuk berpikir adalah bentuk perlawanan paling radikal.

Beberapa media telah menunjukkan arah baru: ProPublica di Amerika, The Correspondent di Belanda, hingga The Conversation di Indonesia—semuanya menunjukkan bahwa jurnalisme panjang, mendalam, dan kontekstual tetap punya tempat. Ternyata bukan publik yang malas berpikir, tetapi industri yang kurang mempercayai kecerdasan publik.

Kini saatnya jurnalisme kembali menemukan perannya. Bukan sekadar pengisi lini masa, tapi penanda arah. Bukan sekadar pemberi tahu, tapi penggali makna. Dalam dunia yang terus mempercepat segala hal, jurnalisme harus menjadi ruang yang menghadirkan keheningan—bukan dalam arti diam, melainkan ruang untuk merenung, merumuskan ulang, dan merestorasi kesadaran publik.ntuk merenung, merumuskan ulang, dan merestorasi kesadaran publik.

Leave a comment